効果

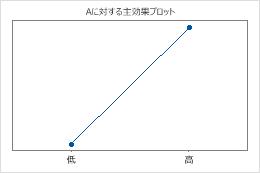

効果は項と応答変数の関係の大きさと方向を表します。Minitabでは、因子の効果と因子間の交互作用が計算されます。

解釈

因子の効果は、因子が低水準から高水準に変化した際の平均応答の予測変化量を表します。効果はコード化係数を2倍した値です。効果の符号は項と応答変数の関係の方向を示します。

交互作用の因子が多いほど、効果の解釈が難しくなります。因子および因子間の交互作用において、効果の大きさは、応答変数に対して項が持つ影響力の実質的な有意性を評価するのに役立ちます。

効果の大きさは、項の統計的な有意性は示しません。これは有意性の計算には応答データの変動も考慮されるためです。統計的な有意性を判断するには、項のp値を調べます。

比の効果

比の効果では、因子の効果の実質的な有意性を測定できます。比の効果は、因子が低水準から高水準に変更された場合に、これに比例する応答の標準偏差の増加または減少を示します。比の効果が1に近づくほど、因子の効果は小さくなります。

比の効果は、因子の高水準における応答の標準偏差の、因子の低水準における応答の標準偏差に対する比を推定します。比の効果は、因子の効果を累乗することにより簡単に算出されます。

解釈

- 材料タイプでは、比の効果は0.3830です。これは製法2が使用された場合の標準偏差は、製法1が使用された場合の値の38%であることを意味しています。材料タイプと射出圧力の交互作用は有意なため、材料タイプの主効果は交互作用効果を考慮することなしに解釈することはできません。

- 材料タイプと射出圧力の交互作用では、比の効果は0.3709です。

射出圧力は同じままで材料タイプを製法1から製法2に変更した場合の結果を予測するには、材料タイプの比の効果に交互作用の比の効果を掛けるか、または材料タイプの比の効果を交互作用の比の効果で割ります。射出圧力が低水準の場合、材料タイプの比の効果を交互作用の比の効果で割ると、0.3830/0.3709 = 1.0326になります。標準偏差はわずかに、約3%増加します。射出圧力が高水準の場合、2つの比の効果を掛け合わせると、0.3830 * 0.3709 = 0.1421になります。85%(1 - 0.1421 = 0.8579)以上の標準偏差が減少します。

両方の因子をそれらの低水準(または高水準)に設定すると、交互作用項はその高水準(−1 * −1 = 1; 1 * 1 = )になります。-1は低水準、1は高水準です。1つの因子を高水準に設定し、他方を低水準に設定すると、交互作用項は低水準(−1 * 1 = −1)になります。射出圧力は低水準のままで材料タイプを低水準から高水準に変更すると、交互作用項が高から低に変化します。2つの比は反対方向に作用し、割ることで効果を特定します。射出圧力が高水準の場合、材料タイプを低水準から高水準にすることで交互作用項も低から高に変化します。2つの比は同じ方向に作用し、これを掛け合わせることで効果を特定します。

Ln (標準偏差) のコード化係数

| 項 | 効果 | 比の効果 | 係数 | 係数の標準誤差 | t値 | p値 | VIF |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 定数 | 0.3424 | 0.0481 | 7.12 | 0.001 | |||

| 材料 | -0.9598 | 0.3830 | -0.4799 | 0.0481 | -9.99 | 0.000 | 1.00 |

| 射出圧力 | -0.1845 | 0.8315 | -0.0922 | 0.0481 | -1.92 | 0.113 | 1.00 |

| 射出温度 | 0.0555 | 1.0571 | 0.0278 | 0.0481 | 0.58 | 0.589 | 1.00 |

| 冷却温度 | -0.1259 | 0.8817 | -0.0629 | 0.0481 | -1.31 | 0.247 | 1.00 |

| 材料*射出圧力 | -0.9918 | 0.3709 | -0.4959 | 0.0481 | -10.32 | 0.000 | 1.00 |

| 材料*射出温度 | 0.1875 | 1.2062 | 0.0937 | 0.0481 | 1.95 | 0.109 | 1.00 |

| 材料*冷却温度 | 0.0056 | 1.0056 | 0.0028 | 0.0481 | 0.06 | 0.956 | 1.00 |

| 射出圧力*射出温度 | -0.0792 | 0.9239 | -0.0396 | 0.0481 | -0.82 | 0.448 | 1.00 |

| 射出圧力*冷却温度 | -0.0900 | 0.9139 | -0.0450 | 0.0481 | -0.94 | 0.392 | 1.00 |

| 射出温度*冷却温度 | 0.0066 | 1.0066 | 0.0033 | 0.0481 | 0.07 | 0.948 | 1.00 |

係数

係数は、モデル内の項と応答変数の関係の大きさと方向を表します。項間の多重共線性を最小限に抑えるために、係数はすべてコード化単位になっています。

解釈

項の係数は、その項のコード化単位1つ分の増加に関連付けられた平均応答の変化を表し、他の全ての項は固定されます。相関係数の符号は項と応答変数の関係の方向を示します。

係数の大きさは、効果の大きさの半分です。効果は、因子が低水準から高水準に変化した際の予測平均応答の変化量を表します。

効果の大きさは、応答変数に対して項が持つ影響力の実質的な有意性を評価するのに役立ちます。効果の大きさは、項の統計的な有意性は示しません。これは有意性の計算には応答データの変動も考慮されるためです。統計的な有意性を判断するには、項のp値を調べます。

- 共変量

- 共変量の係数は、共変量と同じ単位です。係数は、共変量の1単位分の増加に対する応答の推定平均の変化を表します。共変量が増えるにつれて係数が負値になる場合は、応答の推定平均は減少します。共変量が増えるにつれて係数が正値になる場合は、応答の推定平均は増加します。共変量はコード化されておらず、通常は因子に対して直交ではないため、共変量があることでVIF(分散拡大要因)値は基本的に増加します。詳細については、VIFのセクションを参照してください。

- ブロック

- ブロックは、(−1, 0, +1)のコード化スキームを持つカテゴリ変数です。各係数はブロックの応答の平均と応答の全体平均の差を表します。

- 中心点

- 中心点は、(0, 1)のコード化スキームを持つカテゴリ変数です。参照水準はカテゴリ変数が1に等しいときのもので、これは計画の要因計画点におけるデータのための値です。カテゴリ変数は計画の中心点で0になります。通常、p値を使用して、因子の2次効果を推定するために追加収集するデータの値を判断します。中心点の項は、計画に含まれる因子と同じくらいの数の、別名関係にある2次効果を表すので、通常は中心点の項の係数は解釈しません。

係数の標準誤差(SE Coef)

係数の標準誤差により、同じ母集団から繰り返しサンプルを抽出する場合に得られる係数推定値間の変動を推定します。計算では、サンプルを繰り返し抽出する場合は実験計画と係数の推定値は変わらないと仮定します。

解釈

係数の標準誤差は、係数の推定値の精度を測定するために使用します。標準誤差が小さいほど、推定値の精度が高くなります。係数を標準誤差で割ったものがt値です。t統計量と関連付けられたp値が有意水準以下の場合、係数は統計的に有意であると結論付けることができます。

t値

t値は、係数とその標準誤差の間の比率を測定します。

解釈

t値を使用してMinitabで計算されるp値に基づいて、係数が0と有意に異なるかどうかを検定することができます。

t値を使用して、帰無仮説を棄却するかどうかを判断できます。ただし、帰無仮説棄却のしきい値は自由度に依存しないため、p値が使用される頻度は高まります。t値に関する詳細については、t値を使用して、帰無仮説を棄却するかどうかを判断するを参照してください。

係数の信頼区間(95%信頼区間)

これらの信頼区間は、モデルにおける各項に対する係数の真の値を含む可能性が高い値の幅です。

データのサンプルはランダムであるため、2つの母集団サンプルの信頼区間が同一である可能性は低くなります。しかし、ランダムなサンプルを何度も繰り返して測定すると、得られた信頼区間の特定の割合に未知の母集団パラメータが含まれることになります。このようなパラメータを含む信頼区間の割合(%)を区間の信頼水準と言います。

- 点推定

- この単一値は、サンプルデータを使用して母数を推定するためのものです。信頼区間は、点推定を中心にして得られます。

- 誤差幅

- 誤差幅は、信頼区間の幅を定義し、サンプル、サンプルサイズ、信頼水準において観測された変動性によって決定します。信頼区間の上限を計算するには、誤差幅を点推定に加算します。信頼区間の下限を計算するには、点推定から誤差幅を減算します。

解釈

信頼区間を使用して、モデルの各項の母集団係数の推定値を評価します。

たとえば、信頼水準が95%の場合、信頼区間に母集団の係数の値が含まれていることが95%信頼できます。信頼区間により、結果の実質的な有意性を評価しやすくなります。状況に応じた専門知識を利用して、信頼区間に実質的に有意な値が含まれているかどうかを判断します。信頼区間が広すぎて役に立たない場合、サンプルのサイズを増加させることを検討します。

Z値

Z値は、係数とその標準誤差の間の比率を測定する検定統計量です。Z値は最尤推定法を使用する場合に表示されます。

解釈

Z値を使用してMinitabで計算されるp値に基づいて、項およびモデルの統計的有意性に関する決定を下すことができます。

Z値が0から十分に離れている場合は、係数の推定値が、0から統計的に異なるほど十分に大きくかつ正確であることを示しています。逆に、Z値が0に近い場合は、項に効果に対する影響力があると確信するには、係数の推定値が小さすぎるか、または精度が低すぎることを示しています。

p値~係数

p値は帰無仮説を棄却するための証拠を測定する確率です。確率が低いほど、帰無仮説を棄却する強力な証拠となります。

解釈

係数が0から統計的に異なるかどうかを判断するには、項のp値と有意水準を比較して帰無仮説を評価します。この帰無仮説は、係数は0に等しく、項と応答に関連性がないという仮定です。

通常は、有意水準(αまたはアルファとも呼ばれる)として0.05が適切です。0.05の有意水準は、実際には係数は0であるにも関わらず、0ではないと結論付ける可能性が5%であることを示しています。

- p値 ≤ α:関連性は統計的に有意です

- p値が有意水準以下の場合は、応答変数と項の間に統計的に有意な関連性が存在すると結論付けることができます。

- p値 > α:その関連性は統計的に有意ではありません

- p値が有意水準より大きい場合は、応答変数と項の間に統計的に有意な関連性があると結論付けることはできません。項を持たないモデルを再適合したいと考えるかもしれません。

- 因子

- 因子の係数が統計的に有意な場合、因子の係数は0ではないと結論付けることができます。

- 因子間の交互作用

- 交互作用の係数が統計的に有意な場合は、因子と応答の間の関係がその項の他の因子に依存すると結論付けることができます。

- 共変量

- 共変量の係数が統計的に有意な場合、応答と共変量の関連性は統計的に有意であると結論付けることができます。

- ブロック

- ブロックの係数が統計的に有意な場合は、ブロックに含まれる応答の平均値は応答の全体平均と異なると結論付けることができます。

- 中心点

- 中心点の係数が統計的に有意な場合は、少なくとも1つの因子が応答と曲線関係にあると結論付けることができます。曲面性をモデル化するために、計画に軸点を追加してみてください。

VIF

分散拡大要因(VIF: Variance Inflation Factor)は、モデルの予測変数間の相関が、回帰係数の分散をどのくらい増大させるかを示しています。

解釈

モデル内にどれだけ多重共線性(予測変数との相関)が存在するかを示すにはVIFを用います。ほとんどの要因計画でVIF値はすべて1で、これは予測変数に多重共線性がないことを表しています。多重共線性がなければ、統計的有意性の決定は簡単になります。VIF値が大きくなる主な二つの要因は、モデル内に共変量が含まれることと、データ収集時に実行に不備があることで、これにより統計的有意性の決定は複雑化します。2値応答の場合もVIF値はたいてい1よりも大きくなります。

| VIF | 予測変数ステータス |

|---|---|

| VIF = 1 | 相関なし |

| 1 < VIF < 5 | 穏やかに相関 |

| VIF > 5 | 強く相関 |

- 予測変数と応答間に重要な関係が存在するにもかかわらず、係数は統計的に有意でないように見えます。

- 高度に相関する予測変数の係数がサンプル間で大きく異なる。

- モデルから高度に相関する項を除外すると、他の高度に相関する項の推定された係数に大きく影響を及ぼします。高度に相関する項の係数は効果の方向を変えてしまうこともあります。

統計的有意性を使用して、多重共線性のあるモデルから項を削除するときは注意が必要です。モデルから項を1つずつ追加・削除します。モデルを変更するときは、統計的有意性の検定とモデル要約統計量の変化を監視します。