2つ以上の連続因子を持つ実験を作成するには、2水準要因計画が一般的です。2水準要因計画を作成するには、 主効果と交互作用効果の推定:すべての因子に2つの水準がある場合を選択します。

より具体的なケースでは、2種類のデザインのうち1種類が必要かどうかを検討します。1つのケースは、変更が難しい要素です。変更が難しい係数がある場合は、[ 主効果と交互作用効果を推定:すべての因子に2つの水準があり、1つの因子が変化困難な場合 ] または [ 主効果と交互作用効果を推定:一部因子が変化困難な場合] を選択します。表示されるオプションは、調査する因子の数によって異なります。

もう1つのケースは、二次効果を推定する実験です。多くの場合、2次効果の推定にはより多くのデータが必要なため、2次効果を推定する実験の前に2水準設計が設けられます。2 次効果を推定するには、[ 主効果、交互作用効果、2次効果を推定します] を選択します。

決定内容

次の情報では、主効果、交互作用効果、変更しにくい因子、および二次効果を定義します。

- メインエフェクトとは?

- 主効果とは、1つの因子の効果の推定値です。たとえば、肥料メーカーBが、自社製品を与えた植物の成長率と、肥料メーカーAの製品を与えた植物の成長率を比べたとします。実験では、肥料Bは肥料Aよりも平均植物成長率が高くなります。平均の違いは、肥料因子の主な効果です。

- インタラクション効果とは?

- 交互作用効果とは、1つの因子の効果が1つ以上の他の因子の値にどのように依存するかの推定値です。たとえば、レベルが十分に広い場合、焼き菓子の品質に対する時間の影響は温度によって異なります。温度が非常に低く、製品の調理が不十分な場合、時間が増えると品質が向上します。温度が許容範囲内にある場合、時間が長くなると製品が燃焼するため、品質が低下します。時間の影響は、温度の値によって異なります。

- 変更が難しい因子とは

- 変更が難しい因子とは、時間や費用の制約により完全にランダム化するのが難しい因子です。たとえば、温度は一般的に変更が難しい因子です。温度を調整するには、安定するまで長い時間がかかるためです。分割プロット計画は、変更が困難な因子を少なくとも1つ含む計画実験です。分割プロット実験では、変更が困難な因子の水準は、いくつかの実験実行で一定に保たれます。

- 二次効果とは何ですか?

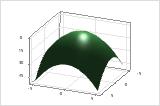

- 二次効果とは、応答に対する連続因子の効果が因子の水準に応じて変化することを可能にする用語です。たとえば、レベルが十分に広い場合、焼き菓子の品質に対する温度の影響は二次関数になります。温度が非常に低く、製品の調理が不十分な場合、温度が上昇すると品質が向上します。温度が許容範囲内にある場合、温度が上昇すると製品が燃焼するため、品質が低下します。温度の影響は、温度の値によって異なります。

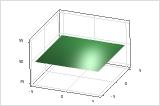

2次効果のない応答曲面

2次効果を持つ応答曲面